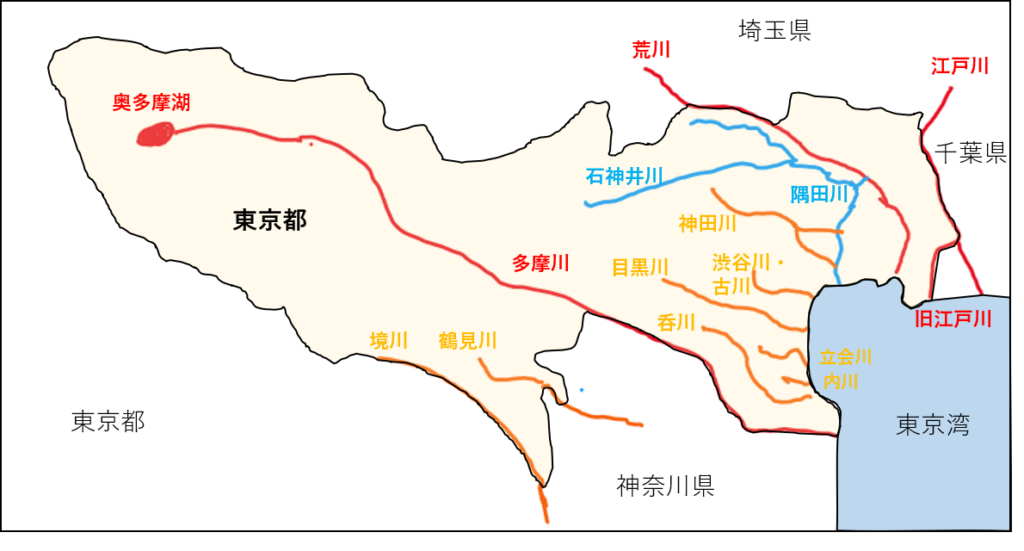

川を知るためには水系、流域、分水界(分水嶺)という用語を知る必要がある。東京の7つの水系については、こちら(東京の「川」の基本をつかむ)にまとめた。

川は多くの小さな川(支流)が、合流して1つの大きな川(本流)になる。それらの川の集まりを水系と呼ぶ。例えば、あきる野市で多摩川に合流する秋川、二子玉川で多摩川に合流する野川などの支流は、多摩川水系と呼ばれる。

途中で川が分かれていくこともある。これを分流と呼ぶ。これらの分流も含めて水系となる。例えば、江戸川は利根川から分かれたものであり、江戸川は利根川水系である。また(現在の)隅田川は荒川からの分流であり荒川水系である。

地面に降った水が低い方に流れて、どこかの川に到達すると考えると、地図上のどんな場所でも、そこに降った雨は、どこかの水系に到達する。これを(その水系の)流域と呼ぶ。例えば、

- 東京競馬場に降った雨は近くの多摩川に流れ込むので多摩川水系の流域

- 東京サマーランドに降った雨は近くの秋川に流れ込み、秋川は多摩川水系なので、東京サマーランドは多摩川水系の流域

といった感じだ。

そして流域の境界線を分水界、もしくは分水嶺と呼ぶ。

登山アウトドア向け Web サービスのYAMAPという会社が、YAMAP流域地図というアプリを作っていて、日本中のどの地点がどの流域に属するかを知ることができる。素晴らしすぎる。