こんな本があるなんて!「日本の川と流域外分水」ですよ。なんてマニアックな。

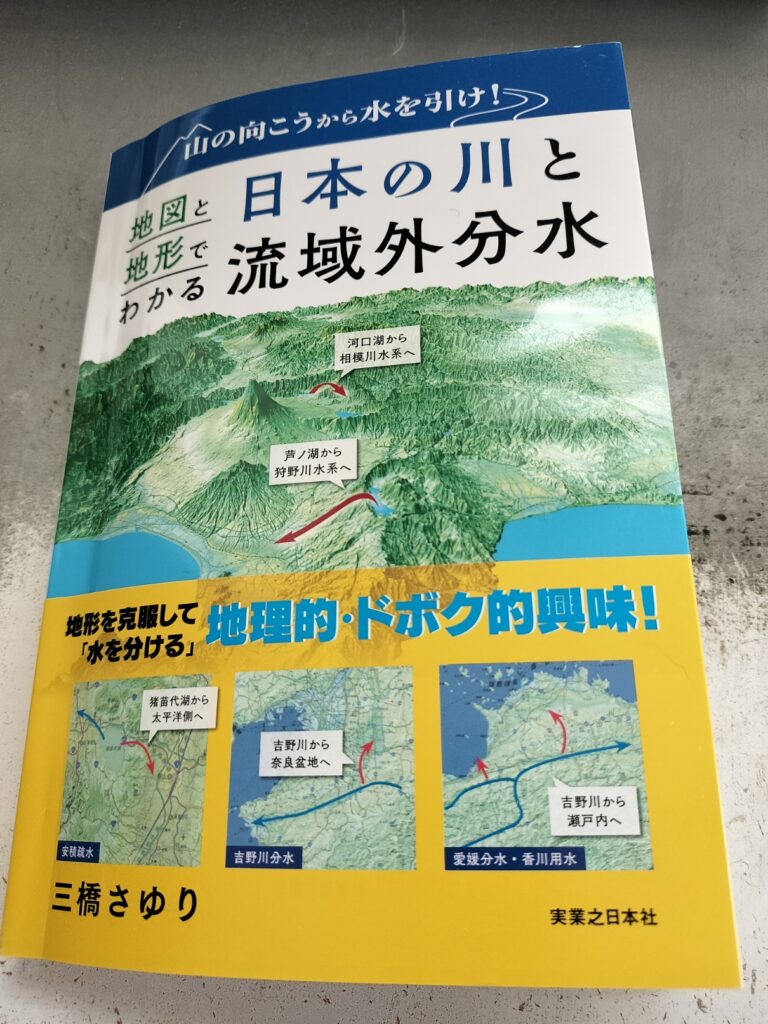

三橋さゆり(著)「山の向こうから水を引け! 地図と地形でわかる日本の川と流域外分水」、実業之日本社、2024年

多くの川は何かの川の支流になっていることが多く、やがて本流に合流する。その川の集まりを(本流の)「水系」という。うちの近くの三沢川は多摩川になるので「多摩川水系」だ。そして降った雨が低い方に流れると考えれば、必ずどこかの「水系」に流れこんで海に出る(流出しない湖に入るときと、海に直接流れるときもあるが)。それが「流域」だ。我が家は「多摩川水系」に属する。

※水系、流域、分水嶺については、「流域」と「水系」の定義、東京の川をつかむも書いた。

※ちなみに日本の流域は、Yamap流域地図で知ることができる

日本のすべての地点は、どこかの流域に(排他的に)属することになる。数学でいうと、日本は流域に「分割」される訳である。流域と流域の境界線が「分水嶺」である。

「それがどうした」と思われるかもしれないが、最近の自分はもう流域が気になってしょうがない。どこを歩いても、そこの流域がどこなのか、会った人がどこの流域に住んでいるかが、気になってしょうがないのである。(最近、私と会った人はよく分かると思う)

もう自分の頭がおかしくなったのかと思っていたが、この本の「はじめに」に

どこに行っても「ここはどこの川の流域なのか」が気になってしまうようになったら、それはもうめでたく筆者と同じく脳内が流域ベースになったということだ

と書いてあるではないか!そうか、そうなんだ。そういう人はたくさんいるんだ(筆者と俺だけかもしれないが)。ありがとう!俺の頭は流域ベースになってしまったということか。

「流域外分水」は、人為的にある流域から別の流域に水を流す用水や疎水だ。「それがどうした」と思われるかもしれないのだが、それも、やはり、この本の「はじめに」に

流域単位での川が気になってしょうがない立場からすると、この何かの原理に反した感じの不自然さ、そして分水界の山を大胆に越えさせるというダイナミックさがたまらない。

とある。もう、そのとおりだ。本当にたまらんのである。

安積疎水、嘯放水路、と自分が気になってしょうがない疎水と放水路がいっぱい!じっくり楽しむことにしたい。