※2025年5月9日修正

東京の地形を楽しむための本(こちら「分水嶺と地形散歩を楽しむための本」も参考に)の多くは、個々の場所に関する地形の特長や歴史については書いているが、東京の現在の河川の「全体像」は掴みづらい。またネットや本の情報を合わせても、いくつかの知識が前提として書かれているため、初心者の私には分かりづらかった。

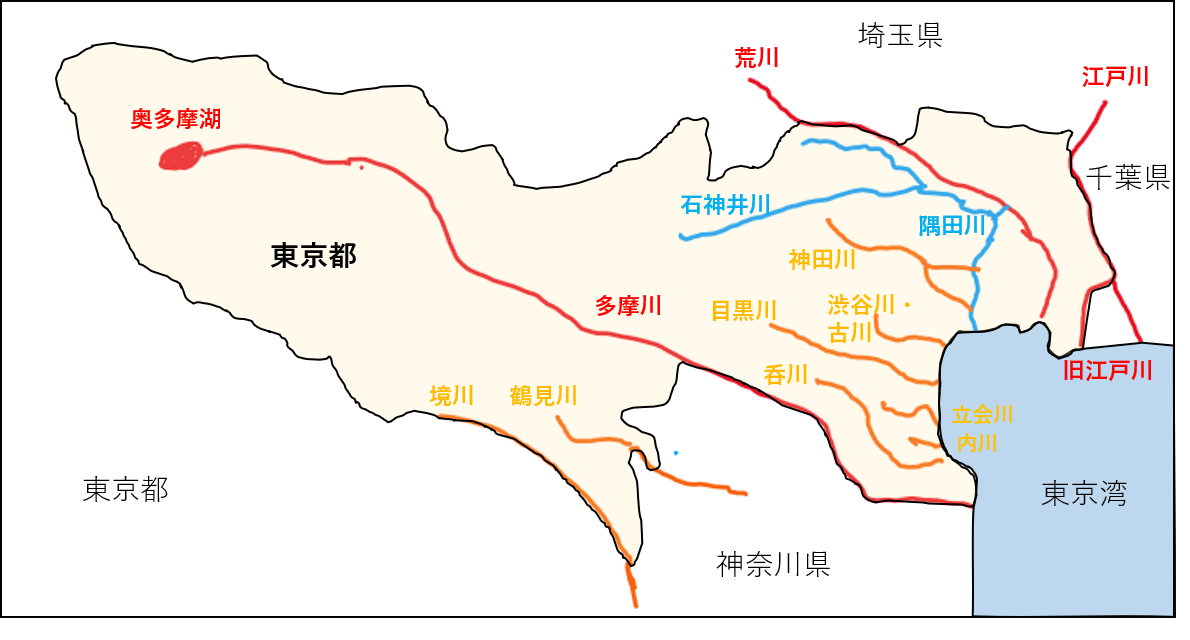

そこで、自分が学んだことをまとめて、東京の現在の川の全体像を掴めるようにしてみた。

東京中心部の川は東京中心部の川(神田川・日本橋川・外濠)をつかめにまとめた。

基礎知識1-水系

まず水系という用語を知る必要がある。(詳しくはこちらの「水系、流域、分水界(分水嶺)について」にまとめた)

川は多くの小さな川(支流)が、合流して1つの大きな川(本流)になる。それらの川の集まりを水系と呼ぶ。例えば、あきる野市で多摩川に合流する秋川、二子玉川で多摩川に合流する野川などの支流は、多摩川水系である。

途中で川が分かれていくこともある。これを分流と呼ぶ。これらの分流も含めて水系となる。例えば、江戸川は利根川から分かれているので利根川水系、(現在の)隅田川は荒川からの分流であり荒川水系である。

基礎知識2:東京の河川工事と暗渠

東京では古く(江戸時代以前)から、多くの工事が行われて、多くの堀・上水路・用水路が作られたり、違う川に水を流し(付け替え)たり、海を埋め立てたり、山を崩したり、人が手を加えていない自然の状態と随分違った状態になっている。また明治以降は、暗渠化が進められており、多くの川が暗渠化された。

江戸時代初期の川(例えば、ペイサージュ東京、江戸の街作り(第1回)の地図などを参照してください)などを見ると、江戸の川は「赤坂川、千鳥ヶ淵川、平川などが日比谷入江に、隅田川と谷田川が江戸湊に注ぎ込む」という現在と全く違う形になっている。

赤坂川は、四ツ谷の「谷」を流れ、赤坂、溜池を経て、日比谷入江に流れていた川で(こちらを参照すると良い)、東京の中心部の複雑な地形を理解するには重要な川であったが、現在は暗渠化されており、以下に示す「現在の東京の川」には含まれていない。

ここではあくまでも「現在の」東京の川をつかむことにする。

東京の川と水系

東京の川-東京都建設局の定義から

これらの基礎知識を前提とし、現在の東京の川を東京都建設局による以下の2つの資料によって示された一級河川と二級河川と定義する。

この資料をもとに、東京の川の全体像を把握していく。

7つの水系と9つの河川で覚える

おおよそ把握するには、以下の7つの水系と9つの河川を覚えれば良い。

現在の東京の川をおおよそ把握するには、7つの水系-荒川、江戸川(利根川水系)、多摩川、目黒川、渋谷川、立会川、呑川-と、荒川水系の隅田川、神田川を含めた9つの川、を考えると良い。

- 3つの大きな川:荒川、多摩川、江戸川

- すべて一級河川(国が管理する川)で、源流は東京都心から離れている。

- 荒川-もともとは荒川放水路。隅田川や神田川は、最終的に荒川に合流するので荒川水系

- 江戸川ー利根川からの分流なので、大きく見れば利根川水系、ここでは江戸川水系と呼ぶ。

- 多摩川-野川、仙川、浅川などの支流は多摩川水系

- 都心を源流とする4つの川:目黒川、渋谷川、立会川、呑川

- 目黒川ー烏山川、北沢川、蛇崩川などの支流は目黒川水系

- 渋谷川-下流では古川と呼ばれる

- 立会川ー目黒区や品川区を流れる短い川

- 呑川-世田谷区桜新町を源流とし、目黒区や大田区を流れる

- 隅田川と神田川

- 隅田川-現在は荒川の分流と見なされ荒川水系である。ただし昔は、こちらが荒川の本流だった。石神井川、神田川などと合流するので、これらの川も荒川水系とみなされる。

- 神田川-井の頭池が源流。善福寺川、妙正寺川などを支流とし、水道橋付近で日本橋川が分かれる。ただし昔は現在の日本橋川が本流で、直接、海に流れ込んでいた。神田川-井の頭池が源流。善福寺川、妙正寺川などを支流とし、水道橋付近で日本橋川が分かれる。ただし昔は現在の日本橋川が本流で、直接、海に流れ込んでいた。

- したがって両方とも荒川水系なので、水系から見れば、この2つを取り上げる必要はないわけだが、東京都心部を流れる大きな川であり、この2つの流れと歴史を攻略することが鍵となるため、別に記した。

- なお、神田川・日本橋川・外濠については別に東京中心部の川(神田川・日本橋川・外濠)をつかめにまとめた。

現在の東京のほとんどの川(後述の3河川を除く)は、上の9つの川のどれかに流れ込む(支流)か、そこから分かれるか(分流)になる。東京都に流れる川を把握するには、上の9つの川のどの支流なのかを把握すれば良いはずだ。

例外となる川

東京都管内河川一覧表にある川のうち、上記の7つの水系以外に属する川は、以下の川である。

- 汐留川と築地川

- 現在の築地川と汐留川は隅田川に接しているが、汐留川水門と築地川水門と防潮堤により、隅田川と画された浜離宮恩賜庭園を取り囲む水域。

- 内川

- 大田区を流れる1.5kmの短い川

- 町田市を流れる2つの川:鶴見川、境川

- 鶴見川と境川は町田市の東部と西部を流れ、下流は神奈川県に入り、相模湾に注ぎ込む

現在の東京のすべての川を細かく把握するには、前述の7つの水系に上記の3つの水系を加えた10を考えればよい。東京都建設局の東京都管内の川を上述の12(10水系+神田川+隅田川)の川に焦点を当てて作りなおすと、以下の図になる。

上の図を東京の川の全体像として把握し、その支流である個々の川を攻めれば良い。特に先述した7つの水系を手がかりに攻めていけば、あとはwikipediaや個々の本を手がかりに、理解を進めることができるだろう。

注意すべき点

さて、これで自分としては東京の現在の川について、把握することができたように思えた、しかし「東京スリバチの達人(皆川典久著)」では、水系をこのように分けてはいない。

そして「赤坂川問題」が発生する(後述)。

少し考えてみれば、上述の自分の分け方(把握のしかた)は、(東京都建設局が管理のために定義している)現在の「川」と「水系」をもとにしていて、現実の「分水嶺」や「流域」と必ずしも整合していない。これは東京では、歴史上多くの河川が工事され、自然の地形と現在の川とが一致しないということが大きな理由であるが、それだけではないだろう。たとえ自然な状態であっても、川の「水系」と「流域」は一致するとは限らないだろう。

「赤坂川問題」を含め、このあたりの考察は、また別にこちらに記したい。

※私は地形や地理や東京についていずれの専門家でもなく、ド素人です。この記事は、ド素人の私が勉強したノートや意見を記したもので、記事に正確性はありません。ご注意ください。