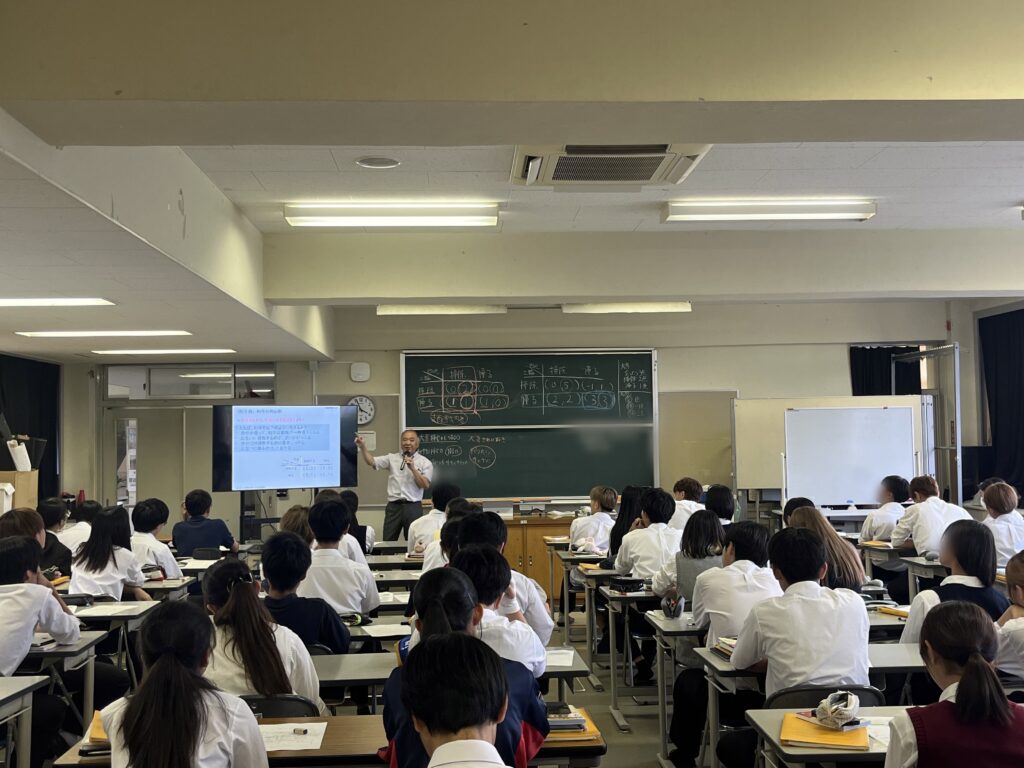

2025年度も八王子東高校で探究学習のサポートを行っています。高校1年生の「課題解決プロジェクト」の一環として、ゲーム理論をテーマにしたプロジェクトを担当しています。10月6日には、今年度の最初の講義で高校へ行ってきました。

生徒の皆さんは、私の著書『ビジュアルゲーム理論』をテキストにして、ゲーム理論の考え方を学びます。「日常の身近な問題や社会問題、歴史上の出来事をゲーム理論で分析してみよう!」というのが、このプロジェクトの趣旨です。

今年の参加者は、なんと67名!「ゲーム」という言葉の響きに魅かれたのか、昨年度よりもさらに増加しました。高校生の皆さんの関心の広がりを感じます。

昨年度の研究テーマは「男性専用車両は導入すべきか」「ノルマンディー上陸作戦における両軍の戦略」「友人関係に亀裂が入ったときどうすべきか」など、バラエティ豊かでした。どれも、生徒自身の視点で社会や人間関係を捉えようとする意欲的なテーマばかりでした。

私は、10月に講義を行い、1月の中間発表でアドバイスをし、3月の最終発表会で講評をする、という形で関わっています。

昨年度の初回は「ゲーム理論とは何か」「どうやってモデルを作るのか」という授業にしていましたが、今年は新しい試みで「みんなで利得行列を作ってみよう!」という体験型、ワークショップ型の授業にしました。

ワークショップのお題は

- キャサリンと大吾は「けん玉部」に所属している。

- 月曜日は、2人が部室の掃除当番になっている。

- 果たして、部室はきちんと掃除されるのか!?

というシンプルな設定をもとにして、各班で自由に利得行列を作ってもらう、というものです。

高校生は、つい「正しい答えがある」と考えがちです。しかし「現実の問題をどうモデル化するか」は、人によって違います。私が彼ら知ってもらいたかったことは

- 数学であるゲーム理論のモデルの解は、方程式の答のように1つの「ナッシュ均衡」という1つの答になる。

- しかし、現実の問題を、どのように捉えて、どのようなモデルにするかは、人それぞれ違ったものになる

- 結果として、同じような現実の問題でも、捉え方で答は異なる

ということでした。

初めてのワークショップ形式で少し不安もありましたが、結果は大成功!「キャサリンは大吾が好きだから一緒に掃除したい」「大吾はきれい好きだから一人でも残って掃除したい」など、ユニークな設定が次々と飛び出し、笑いの絶えない時間となりました。

いくつかの班に発表してもらい、それぞれのゲームの解(ナッシュ均衡)を一緒に考えました。昨年までは少し難しく感じられていた均衡の話も、今年は皆さんが身を乗り出して聞いてくれていたのが印象的でした。

「ゲーム理論は、日常の選択を“科学的に考える”ための道具になる」──そんな気づきを持ってもらえたら嬉しいです。

今回の講義で使ったスライドを以下に公開しておきます: