「高知競馬 快進撃の舞台裏」という特集のコメンテーターとして、NHK高知の制作番組「とさ金」に出演します。「競馬の経済学」を読んだディレクターから声をかけて頂きました。放送は今週の金曜6月21日19:30からの予定。高知県内だけの番組ですが、NHKプラスでは見られるようです。よろしければご覧ください!

追伸:

関連記事がこちらにあります。

追伸2:

好評につき、全国放送(7月13日(土)午前5:10-5:40)、国際放送(7月20日(土)午前5:15-5:45)でも放映されるようです。

Navigator to Game Theory

東京都立大学、渡辺隆裕のページ。ゲーム理論を中心に、賭けとゲームの科学、 じゃんけん、オークション理論などを紹介しています。ゲーム理論では、初歩から学ぶゲーム理論(web講義)、種々の講義資料(スライド・文書)、著書、ブックガイド、情報など。

裳華房より2021年に出版された「一歩ずつ学ぶゲーム理論」は初めて学ぶ者も数式でゲーム理論を理解できるように、分かりやすい言葉で、省略することなく丁寧に、 一歩一歩、独りでも学ぶことができることを目指した教科書です。 数式による定義は必ず言葉で言い換えて、例を使って説明し、必要なものには図解を加えるように心がけました。演習問題の解説や本の特長、正誤表などはこちらのページへ。

OR学会機関誌「オペレーションズ・リサーチ」2024年4月号の特集「エンジニアリングのためのゲーム理論」に「ゲーム理論のトリセツ」という記事を書きました。

また、Chat GPTを使いながら私が編集した小島武仁先生の講演録「社会の「ゲームのルール」を科学する―マーケットデザインの理論と実践―」も掲載されています。(1年間は学会員限定です)

「競馬の経済学」という本を監修しました。「〇〇の経済学」というと、経済学にはあまり関係がないお金の流れが書かれている本が多いんですが、この本も類に漏れず(^^;)、気軽に読める本です(経済学者の皆さんごめんなさい)。

2022年には3兆円を超えたJRAの売上は、どのように使われるのか。競争馬は一頭いくらくらいなのか?一番賞金を稼いだ馬は?調教師の年収はいくらくらい?など、楽しく読めて、飲み会で使えそうなネタがいっぱいです!

「ゲーム理論と競馬とマーケット」など、私のコラムも3本ほど載っています。これを機会に本HPの賭けとゲームの科学の記事も増やしていきたいです。どうぞよろしくお願いします。

2023年3月、日本オペレーションズリサーチ学会から普及賞を頂きました。嬉しいです。

評価された活動は、ORセミナーでの学会の貢献や理事や幹事などでの貢献でした。特に、OR学会が公益法人になるときへの貢献を評価していただいたようです。

これらは、一緒に普及に協力して頂いた皆さんや先生方のおかけでもあり、私だけ賞を頂いて恐縮しています。皆さんに感謝です。

同じ表彰式では、研究室の先輩である吉瀬章子先生(筑波大学)が、業績賞という栄誉ある賞を受賞しました。嬉しさ倍増です。

5月26日(金)に、私がオーガナイザーを務めさせて頂き、2023年第1回O Rセミナー 『エンジニアのためのゲーム理論-ビジネスへの応用とマーケットデザイン』をオンラインで開催致しました。

今回は(あの)東京大学マーケットデザインセンター長の小島武仁先生、慶応大学の松林伸夫先生と私でセミナーを行いました。

プログラム等の詳細はここにあります。

当日は50名余りの方にご参加いただきました。ありがとうございました。

フットボール批評という雑誌に、私のインタビュー記事が掲載されました。サッカーのPK戦をゲーム理論から見ると言うものです。

私の本などで紹介しているPK戦の混合戦略の話(例えばこちら)と、Ignacio palacious-Huerta (2003)のヨーロッパリーグでの実証研究 “Professionals Play Minmax”などを紹介しました。

フットボール批評という雑誌は、その前身のサッカー批評という雑誌から数えると20年近く続いている雑誌だそうですが、今号をもって休刊となるそうです。複雑な気持ちです。

篠原さんというゲームデザイナーの方が発案した「よくばりじゃんけん(または、篠原じゃんけん)という面白いじゃんけんがあるそうです。

知らなきゃ損する? ボードゲームに欠かせない「ゲーマーじゃんけん」と「よくばりじゃんけん」のルール

そのナッシュ均衡を一橋大学の宇井先生が求めています。以下に、宇井先生の原稿があります(篠原じゃんけんの説明も、その中にあります)

宇井先生の求め方は秀逸です。このじゃんけんは、グーを出すと、それによって脱落する人が出て人数が変わるため、普通は再帰的にしか求められないのですが、宇井先生は混合戦略均衡の性質と対称性をうまく利用して、きれいに解かれています。

多人数で勝者を決定するじゃんけんには「わたなべじゃんけん」がありますが、「生き残るかどうか!」というゲーム性と面白さは、さすがゲームデザイナー!ですね。

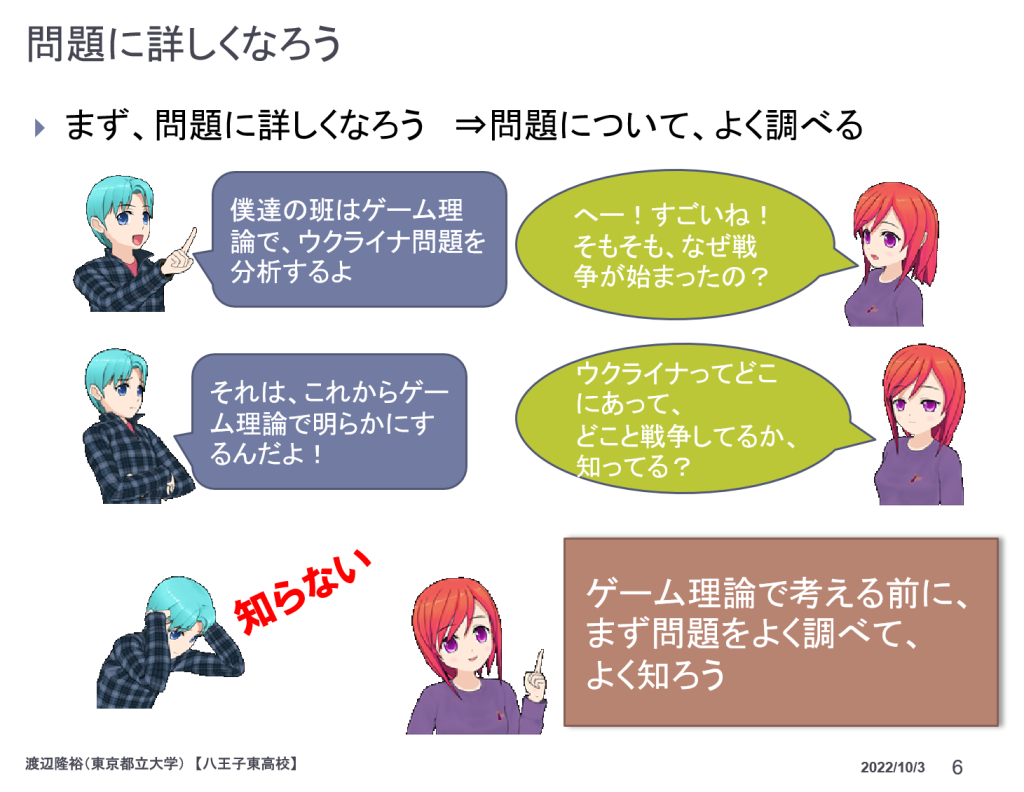

2022年10月に、八王子東高校で講義した「ゲーム理論で探究学習!」のスライドです。

(スライド)ゲーム理論で探究学習!(PDF)

高校1年生を対象としたものです。

2021年度から、八王子東高校のゲーム理論をテーマにしたプロジェクトに協力させて頂いてます。身近な問題や社会の問題を、簡単なゲーム理論のモデル(数理モデル)によって考えることで、抽象的思考力を高めたり、そのモデルを分析することで探究的な見方や考え方を深めることを目標としています。

2021年は、囚人のジレンマやコーディネーションゲームを中心にゲーム理論そのものを教えるような講義をしました。しかし、短い時間(50分)でゲーム理論を紹介するのは難しく、その効果はほとんどないように思えました。そこで、今回は生徒さんが拙著ビジュアルゲーム理論でゲーム理論を勉強していることを前提にして、どのようにゲーム理論を探究学習につなげるか、を講義することとしました。

身の回りの物事を、簡単なゲーム理論(利得行列、ゲームの木)で考えてモデル化して答を出し、実際の自分たちの考え方との違いを議論をしたり、利得を少し変えて結果がどのように変わるかを探究したりして、論理的に物事を分析する力、考える力を身につけてもらえないだろうかと考えています。

朝日新聞の記事「グリコじゃんけん、いつからあった?」で、グリコじゃんけんの必勝法について、コメントしました。

本サイトのグリコ・チョコレート・パイナップルゲームのゲーム理論による解をもとに、記者さんから取材を受けたものです。

記事には、以下のデジタル版(2022年9月1日版)もありますが、有料会員しか読めないようです(^^;)

グリコじゃんけん、いつからあった?(朝日新聞)

2021年度は筑波大附属高校の他に、八王子東高校でも「探究学習」のゲーム理論プロジェクトのお手伝いをしました。3月12日(2022年)には、その成果発表会があり、参加させて頂きました。

当日はゲーム理論だけではなく、物理化学、生物、哲学、心理学、スポーツ、ジェンダーなど、さまざまなプロジェクトのすべての成果が発表されていました。多くの会場で同時並行的に発表会が行われ、さながら学園祭のようでした。

生徒たちの間に実行委員があり、発表会が行われるようです。すごい!(委員長と副委員長の開会と閉会の挨拶も素晴らしかったです)。

ゲーム理論プロジェクト発表は、主に体育館のポスターセッションでした。発表数も多く、ゲーム理論プロジェクトだけでも、全部を聞けなくて残念でした。

以下は研究テーマの例です。

今回のゲーム理論プロジェクトは高校1年生の発表でした。ゲーム理論は高校1年生には少し難しいかなとも思たのですが、皆さん、私の「ビジュアルゲーム理論」を参考書にし、よく勉強して、素晴らしい成果を発表していました。⇒アマゾン

今回の探究学習のお手伝いを通じて、混合戦略などを、どのように高校生に教えればよいか、考えさせられました。高校生を主にターゲットにしながら、ゲーム理論を面白く教えるような教材を作っていきたいと思うようになりました。