OR学会機関誌「オペレーションズ・リサーチ」2024年4月号の特集「エンジニアリングのためのゲーム理論」に「ゲーム理論のトリセツ」という記事を書きました。

また、Chat GPTを使いながら私が編集した小島武仁先生の講演録「社会の「ゲームのルール」を科学する―マーケットデザインの理論と実践―」も掲載されています。(1年間は学会員限定です)

Navigator to Game Theory

OR学会機関誌「オペレーションズ・リサーチ」2024年4月号の特集「エンジニアリングのためのゲーム理論」に「ゲーム理論のトリセツ」という記事を書きました。

また、Chat GPTを使いながら私が編集した小島武仁先生の講演録「社会の「ゲームのルール」を科学する―マーケットデザインの理論と実践―」も掲載されています。(1年間は学会員限定です)

※本記事に対してメールを頂き、それを受けて少し書き直しました。ありがとうございました。(2024/03/16)

※修正した記事が間違ってましたので、直しました。ご指摘頂いた方、ありがとうございました(2024.03.22)

まずモンティ・ホール問題について説明しておきます。

司会者(モンティ・ホールさん)と回答者がいて、回答者の前にはA、B、Cの3つのドアがあります。1つのドアは当たりで豪華な商品があり、回答者はそのドアを当てます。2つのドアはハズレです。回答者が「当たり」のドアを当てる、というものです。

まず、回答者がが当たりと思うドアを1つ選びます。ここではAを選んだとしましょう。司会者は、当たりのドアを知っていて、回答者が選ばなかったドアのうち、1つのドアがハズレであることを示します。ここではBのドアがハズレだと示されたとしましょう。

ここで司会者が回答者に言います。「あなたには、もう一度ドアを選び直すチャンスがあります。そのままにしますか?それとも変えますか?(stick or switch?)」

今回の場合、Aのまま留まるか?Cに変えるか?ということになります。

さて、回答者はドアを変更すべきでしょうか?それとも留まるべき?

この問題、AとCの2枚のドアのうち1つが当たりなので、変えても留まっても当たる確率は半々(1/2)のように思えます。しかしこの問題の答は「変えたほうが良い」です。留まる(Aのまま)だと当たる確率は1/3、変えると(Cに変更)当たる確率は2/3になります。

なぜ、そうなるかについては、ベイズの定理を使って、数々のネットの情報や本で説明されています。拙著「ゼミナールゲーム理論入門」でも「一歩ずつ学ぶ ゲーム理論」でも、もちろん解説されています。

「お、じゃあネットで検索してみようか!」と思ったあなた!ちょっと待ってください。この問題に対して「直感的に説明すると...」とした説明には、間違っていることが結構あります。本稿の意図は「直感的な説明は間違っていることが多いので、ベイズの定理で理解しましょう」ということなんです。

特に「確率は変わらない」的な説明は、間違いです。例えば「最初に選んだドアが当たる確率は1/3、それ以外が当たる確率は2/3だから、ハズレのドアを開けた後も、最初に選んだドアの当たる確率は1/3で、それ以外が当たる確率は2/3」と言う説明は誤りです。正しい説明は「情報によって確率は変わる」です。

最初に各ドアの当たる確率が等しいと、この「確率は変わらない」という説明も(たまたま)正しいように見えるのですが、最初に当たりやすいドアと、当たりにくいドアがあると考えれば、この説明が正しくないことが分かります。

A,B,Cのドアがあり、どれか1つが当たりだとします。ただし、Aのドアは当たりやすく当たる確率は0.5、Bは当たりにくく当たる確率は0.2、Cは0.3であるとします。

回答者は最初に(当たりやすそうな)Aのドアを選んだとしましょう。

ここで司会者(解答を知っている)は、選んでないドアからハズレのドアを1つ開けます。Bのドアが当たりならCが開き、Cのドアが当たりならBが開きますね。さて、Aのドアが当たりの場合はBとCのどちらを開けても良いのですが、ここで司会者がBとCのドアを開ける確率は同じ1/2であるとします(ここを変えると答も変わります)。

さて、司会者がBのドアを開けて、ハズレであることを示したとします。回答者はドアを変えたほうが良いんでしょうか?

「最初にAのドアが当たる確率は0.5、それ以外は当たる確率は0.5、この確率は変わらない」という説明だとフィフティ・フィフティで、変えても変えなくとも確率は1/2のような気がします。

しかし、この場合はAのドアのままだと当たる確率は5/11、Cに変えると当たる確率は6/11です。この場合は、やはりドアを変えたほうが良いです。

ちなみに司会者がCのドアを開けてハズレであることを示すと、 Aのドアのままだと当たる確率は5/9、Bに変えると当たる確率は4/9です。この場合は、ドアを変えない方が良いのです。つまり、この場合は「司会者がBのドアを開けたときはCに変えたほうが良く、Cのドアを開けたときはAのドアのままが良い」です。

モンティ・ホール問題の本質は、ドアを開けたことが情報になっていて、開ける前の事前確率と開けた後の事後確率が変化している、ということにあります。なので「元の確率と変わらないから」 的な説明は間違っていることが多いのです。

A,B,Cのドアが当たる確率が、それぞれ0.54、0.13、0.33として同じ状況だとしましょう。司会者がドアを開ける前は「Aのドアが当たる確率は0.54、それ以外は当たる確率は0.46」です。司会者がBのドアを開けたとき、回答者はドアを変えたほうが良いのでしょうか?確率は変わらない」のならば「Aのドアが当たる確率は0.54」なので、変えないほうが良いですね。

しかしこの場合も「Aのドアのままだと当たる確率は0.45、Cに変えると当たる確率は0.55」になります。司会者がドアを開ける前は、Aを選んだ方が、それ以外のドアが当たる確率より高いにも関わらずです!

計算方法は、ベイズの定理を勉強してください。このように、この問題は「直感的な」理解はなかなか難しいのです。ネットの説明でも「情報によって確率は変わる」という回答を読むと良いでしょう。

認知科学や認知心理学では、なぜ人間はこの問題に対して正しい答が出せないのか、どのような点が間違いを引き起こすのかについて研究されています(いました)。興味にある方は、以下の本を参考にしてください。

市川 伸一 (著)、日本認知科学会 (編集)、確率の理解を探る―3囚人問題とその周辺 (認知科学モノグラフ 10) (1998)/5/1

ちなみに、若い頃、先輩の金融工学の大家KJ先生(川喜田二郎氏ではないよ)に「認知科学にこんな研究があります」と話したことがあります。そのときKJ先生曰く:

渡辺君。こんな研究は意味ないよ。

皆んながベイズの定理を正しく理解すれば良いだけだ!

…でした。直感的な理解ではなく、ベイズの定理で理解しましょう。

さて、この問題では「回答者が差したドアが当たりの場合は、司会者は残りの2つのドアを等しい確率で開ける」とされていました。これによって、回答者は、指さしたカーテンの中で、まだ開いていないドアに変えたほうが当たる確率が高い、となっています。

でも「司会者ができるだけ回答者に賞品を当てて欲しくない」と考えると、ドアをどのように開けると良いのでしょうか?これはゲーム理論になりますね。ゲーム理論のテキストの演習問題なんかでは、見かけるものです(私の記憶だと、たとえば「Scott Bierman and Luis Fernandez, “Game Theory with Economic Applications,” Addison Wesley, (1997)」などに載っていた気がします。)。

答はどうなるでしょうか?ベイズの定理とゲーム理論を勉強した皆さんなら簡単ですね!

フットボール批評という雑誌に、私のインタビュー記事が掲載されました。サッカーのPK戦をゲーム理論から見ると言うものです。

私の本などで紹介しているPK戦の混合戦略の話(例えばこちら)と、Ignacio palacious-Huerta (2003)のヨーロッパリーグでの実証研究 “Professionals Play Minmax”などを紹介しました。

フットボール批評という雑誌は、その前身のサッカー批評という雑誌から数えると20年近く続いている雑誌だそうですが、今号をもって休刊となるそうです。複雑な気持ちです。

篠原さんというゲームデザイナーの方が発案した「よくばりじゃんけん(または、篠原じゃんけん)という面白いじゃんけんがあるそうです。

知らなきゃ損する? ボードゲームに欠かせない「ゲーマーじゃんけん」と「よくばりじゃんけん」のルール

そのナッシュ均衡を一橋大学の宇井先生が求めています。以下に、宇井先生の原稿があります(篠原じゃんけんの説明も、その中にあります)

宇井先生の求め方は秀逸です。このじゃんけんは、グーを出すと、それによって脱落する人が出て人数が変わるため、普通は再帰的にしか求められないのですが、宇井先生は混合戦略均衡の性質と対称性をうまく利用して、きれいに解かれています。

多人数で勝者を決定するじゃんけんには「わたなべじゃんけん」がありますが、「生き残るかどうか!」というゲーム性と面白さは、さすがゲームデザイナー!ですね。

朝日新聞の記事「グリコじゃんけん、いつからあった?」で、グリコじゃんけんの必勝法について、コメントしました。

本サイトのグリコ・チョコレート・パイナップルゲームのゲーム理論による解をもとに、記者さんから取材を受けたものです。

記事には、以下のデジタル版(2022年9月1日版)もありますが、有料会員しか読めないようです(^^;)

グリコじゃんけん、いつからあった?(朝日新聞)

昨年(2021年)の10月に東京都立大学のオープンユニバーシティで講義した「高校生のためのゲーム理論入門」(高校生のための大学授業体験シリーズ)の動画が、東京都立大学のホームページ内でOCWとして公開されることになりました!

2021年度東京都立大学オープンユニバーシティ・高校生のための大学授業体験シリーズ 高校生のためのゲーム理論入門

他のゲーム理論講義動画とともにどうぞ

2021年度は筑波大附属高校の他に、八王子東高校でも「探究学習」のゲーム理論プロジェクトのお手伝いをしました。3月12日(2022年)には、その成果発表会があり、参加させて頂きました。

当日はゲーム理論だけではなく、物理化学、生物、哲学、心理学、スポーツ、ジェンダーなど、さまざまなプロジェクトのすべての成果が発表されていました。多くの会場で同時並行的に発表会が行われ、さながら学園祭のようでした。

生徒たちの間に実行委員があり、発表会が行われるようです。すごい!(委員長と副委員長の開会と閉会の挨拶も素晴らしかったです)。

ゲーム理論プロジェクト発表は、主に体育館のポスターセッションでした。発表数も多く、ゲーム理論プロジェクトだけでも、全部を聞けなくて残念でした。

以下は研究テーマの例です。

今回のゲーム理論プロジェクトは高校1年生の発表でした。ゲーム理論は高校1年生には少し難しいかなとも思たのですが、皆さん、私の「ビジュアルゲーム理論」を参考書にし、よく勉強して、素晴らしい成果を発表していました。⇒アマゾン

今回の探究学習のお手伝いを通じて、混合戦略などを、どのように高校生に教えればよいか、考えさせられました。高校生を主にターゲットにしながら、ゲーム理論を面白く教えるような教材を作っていきたいと思うようになりました。

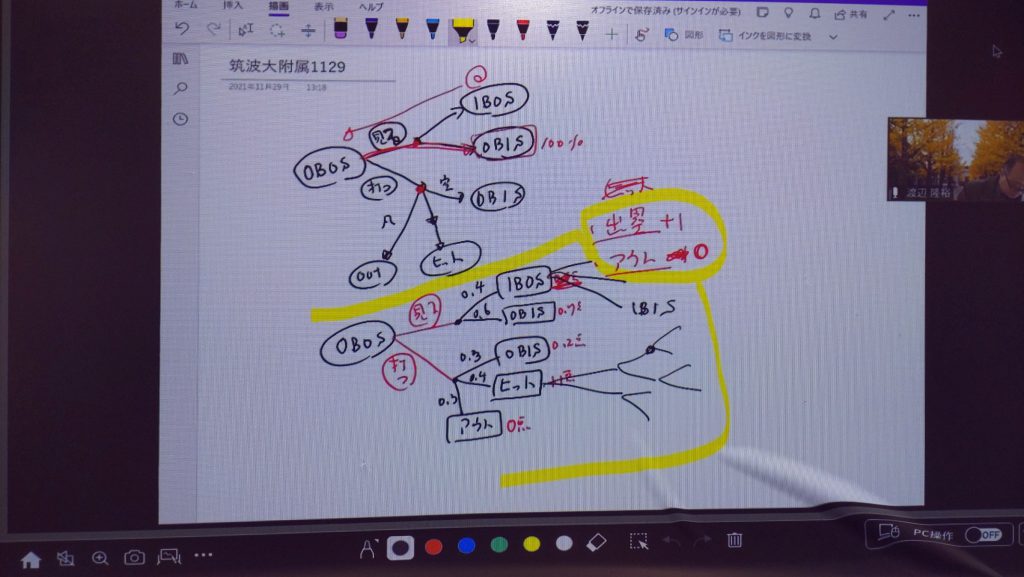

筑波大学附属高校で「総合的な探究の時間」のお手伝いをしてきました。高校1年生の「数学的モデリング」をテーマにしたグループで、ゲーム理論の講演をしたり、彼らの研究に助言を与えたりしました。

生徒たちは、ゲーム理論を中心に、自分の興味がある研究テーマに取り組みます。微分も確率もほとんど習っていない高校1年生とは思えないほどの高度な研究に取り組んでいました。テーマの例を挙げると

です。また、特に高校生にとってはゲーム理論によるスポーツの戦略に興味があるようで

などのテーマが多く見受けられました。

スポーツの戦略と混合戦略については、いくつかの研究はあるものの、それを詳しく解説したものはありません。改めて、そのような解説を書いてみようかと思いました。

多くの学生のテーマに向き合い、短い時間でアドバイスを与える担当の山田先生は、本当に凄いなと思いました。学生たちの探求は、まだまだ続くようです。

2020年コロナ対応でオンデマンドにした大学の講義動画をyoutubeに公開しています。以下は、そのタイトルの一覧です。